【連載講座】一橋生のためのキャリア設計入門<第4回>

「キャリア戦略」を設計する

前回は、「目指す将来像」の設定方法を紹介しました。

次のステップでは、今いる場所から「目指す将来像」にたどり着くまでの道筋を設計します。この道筋を「キャリア戦略」と呼びます。

多くの場合、目指す将来像の実現は簡単ではありません。例えば、「社会課題を解決する会社をつくりたい」と望んでも、ビジネススキルを持たずにいきなり起業するのはハイリスクだと想像できます。

目指す将来像の実現には、どのようなスキルや経験が必要なのか、どのようなキャリアを経るべきなのか――それを考えるのが、「キャリア戦略を設計する」ということなのです。

今回は、一橋生の皆さんのために、ベーシックな「キャリア戦略」のつくり方を紹介します。

<著者プロフィール>

渡辺 秀和

株式会社コンコードエグゼクティブグループ CEO

一橋大学商学部卒業。大手シンクタンクなどを経て、2008 年にコンコードを設立。マッキンゼーやBCG などのコンサル、投資銀行、外資系・スタートアップ経営幹部などへの転職支援に高い実績を持つ。2010 年、「日本ヘッドハンター大賞」初代MVP を受賞。2017 年、東京大学初の本格的なキャリアデザインの授業にてコースディレクターを務め、著書『未来をつくるキャリアの授業』(日本経済新聞出版社)は教科書に選定された。2025年、一橋大学客員教授に就任し、秋冬学期にて「キャリアマネジメント」の授業を開講。

社会起業家Tさんの道筋

まずは、「キャリア戦略」への理解を深めていただくために、再生可能エネルギーの会社を経営するTさんの例を紹介します。

Tさんは、山と田畑に囲まれた自然豊かな地方のご出身です。高校卒業後、東京の名門大学に進学したTさんは、大学生活を送る中で、地元と東京の経済格差を強く感じるようになったそうです。夏休みや冬休みに地元に戻るたび、過疎化が進む状況に危機感を抱くようになりました。

そのような中、Tさんの心には「将来、地元を活性化できる、良い会社をつくりたい」という想いがふつふつと湧くようになったのです。

■新卒でベンチャー支援コンサルに就職

まだ学生だったTさんには、いきなり起業しても成功する自信がありません。そこで、ベンチャー企業を支援する小規模なコンサルファームへの就職を検討し始めます。将来の起業に向け、ベンチャー経営の知見を学ぼうと考えたのです。

実際に入社すると、ベンチャー経営の知見が詰まった研修資料も豊富でとても勉強になったそうです。約5年勤務し、10本以上のベンチャー支援プロジェクトを経験したTさん。企業を成長させるコツが掴めてくると同時に、企業分析や書類作成のスキルも身についてきました。

■20代後半で地方企業向けのPEファンドへ

評価の高かったTさんの収入は、20代後半ですでに1200万円以上。しかし、起業に備え、経営幹部としての経験を積むために、地方企業を支援するPEファンドへの転職を決断します。

PEファンドとは、苦戦する企業を買収し、経営を立て直して企業価値を高めてから売却することで利益を得る会社です。入社すると、投資先企業へ役員として派遣されるケースがあります。

PEファンドへ転職したTさんは、地方の食品会社へ役員として派遣されました。「20代のうちに100名規模の組織を動かした経験は貴重でした」とTさんは振り返ります。約2年の改革で、食品会社は見事に業績が回復したそうです。

■30代前半で再エネ事業会社を地元に起業

食品会社の売却も完了し30代前半となったTさんは、地元に戻り、満を持して起業。

現在は、地元の豊かな自然を活用した再生可能エネルギー事業に取り組んでいます。Tさんは大学卒業からたった10年ほどで、念願の「地元の活性化に貢献する会社」を立ち上げることができました。ご自身の志や身につけたいスキル・経験を優先したキャリア選択が、「目指す将来像」の早期実現につながったのです。

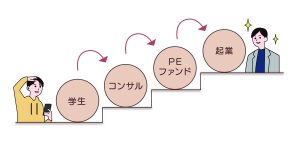

鍵は「キャリアの階段」

改めて、Tさんのキャリアを整理してみます。

Tさんのキャリア戦略のポイントは、大学卒業後、すぐに起業を目指さなかった点にあります。一般的には、企業経営の知見や経験のない学生がいきなり起業するのは、少々無理があります。

しかし、コンサルなら戦略立案やマーケティングの業務経験を積めます。特に、Tさんが選んだベンチャー支援のコンサルでは、起業時に直面する多様な問題と解決策を知ることができます。

さらに、PEファンドで投資先のマネジメントを行うことで、年齢も立場も異なる社員を動かしていくリーダーシップが身につきます。

コンサルとPEファンドを経験することは、Tさんの夢を着実に実現する、戦略的なキャリア形成となったのです。

キャリア戦略の鍵は、目指す将来像を実現するための「中継地点となるキャリア」をいかに設けるかにあります。この中継地点を「キャリアの階段」と呼びます。

一足飛びにゴールへ行くのが難しくても、「キャリアの階段」を設ければ、実現の可能性は飛躍的に高まります。また、安全・着実に知見やスキルを高めながらゴールに近づける点も有効です。

なお、「キャリアの階段」には経歴や希望などに応じて多様な選択肢があります。また、2ステップ、3ステップを挟むこともあるでしょう。

現在活躍するビジネスリーダーの皆さんも、一足飛びに夢を実現したわけではありません。1つ以上の職場で専門知識やスキルを身につけ、人脈を構築するという「キャリアの階段」を経て、思い描く将来像を実現したケースが多いのです。

キャリア戦略の設計方法

それでは、具体的にはキャリア戦略をどのように設計すればよいのでしょうか。最も良いのは、キャリア設計や人材市場の動向に詳しいキャリアコンサルタントに相談することですが、学生がその機会を得るのは難しいでしょう。そこで、現実的な方法と注意点を紹介します。

■ロールモデルが歩んできたキャリアを調べる

一橋生の皆さんへのお薦めは、目指す仕事に就いている人たち(ロールモデル)が歩んできたキャリアを調べるという方法です。今、高いポジションにいる人も、複数の職歴を挟み、その経験を活かして活躍していることが多いからです。

例えば、Tさんが2社目に選択したPEファンド業界は、新卒入社の人がほとんどいません。投資銀行や戦略コンサル、M&A関連のコンサルなどを経てから入社している人が大半です。PEファンド業界を目指す場合、それらのステップを経てからチャレンジするのが近道となります。

ロールモデルが歩んできた道筋は、キャリア戦略を設計するうえで非常に参考になります。ただし、「好き・嫌い」や「得意・不得意」には個人差があります。必ずしも、同じ職歴を選ばなくてはいけないというものではありません。

■注意点:キャリア戦略は「ざっくり」決める

一方、注意すべき点もあります。それは、キャリア戦略は「ざっくり」設計すればよいということ。1社目で〇〇の経験を積み、2社目で△△のスキルを身につける……といったように、各キャリアにおける主な目的が掴めれば十分です。

27歳でA業界で課長に、33歳でB業界で役員に、38歳で売上100億円の会社を創る……というような詳細な計画を立てる必要はありません。キャリアは数十年にわたるものです。当然、社会情勢は変化し、新しいテクノロジーや職業が登場するなど、状況は刻々と変化していきます。20年先、30年先のことを今から細かく決めても、あまり意味がないのです。

また、目指す将来像に近づくにつれ、より適切なキャリアの選択肢が見えてくることも多々あります。まずは、おおよその方向性を決めて、進んでいくことが大切です。

■所属企業への貢献が大前提

なお、「キャリアの階段」で在職する企業に対しては、「経験を積ませていただいている」という感謝の気持ちを忘れてはなりません。

しっかりと価値を生み出し、組織に貢献することがキャリア形成の大前提です。ビジネスリーダーとして活躍する皆さんも、軸となるキャリア戦略を持ちつつ、目の前の仕事で成果を生み出すことで、人生を飛躍させていっているのです。

◇

次回のテーマは3つめのステップ、「就職活動」を成功へ導く選考対策です。ぜひお読みください。

関連リンク>>

コンコードエグゼクティブグループ|コーポレートサイト

コンコードが運営する就活サイト|CareerPod(キャリアポッド)

コンコードが運営するキャリア支援サイト|コンサル&ポストコンサル転職

『未来をつくるキャリアの授業』(日本経済新聞出版社)

『未来をつくるキャリアの授業』(日本経済新聞出版社)

日本ヘッドハンター大賞 初代MVPを受賞し、ビジネスリーダーのキャリア支援における第一人者である渡辺秀和(コンコード代表取締役社長)が、「人生を飛躍させるキャリア戦略」のつくり方を解説しました。「自身の志や情熱を通じて、社会を豊かにしたい」と願うすべての方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。本書は2017年、東京大学におけるキャリアデザインの授業の教科書に選定されています。

(株式会社コンコードエグゼクティブグループ寄稿記事)