前回は、キャリア設計の3つのステップを紹介しました。

キャリア設計の最初のステップとなるのが「目指す将来像」の設定です。実はここが、たくさんの人を悩ませるポイントでもあります。

「幼い頃に、医師に命を助けられました。以来、難病に苦しむ人々を救う医師を目指しています」――というような熱い志を持ち、将来像が既に明確な方は心配ないでしょう。

しかし、自分の生きるべき道が定まるほど強烈な原体験を持つ人は決して多くありません。では、どのようにして「目指す将来像」を設定すれば良いのでしょうか。

今回は、「目指す将来像」や「やりたい仕事」を見つけるのに役立つ、「好き・嫌い分析」の手順を紹介していきます。

<著者プロフィール>

渡辺 秀和(わたなべ・ひでかず)

株式会社コンコードエグゼクティブグループCEO

一橋大学商学部卒業。大手シンクタンクなどを経て、2008 年にコンコードを設立。マッキンゼーやBCG などのコンサル、投資銀行、外資系・スタートアップ経営幹部などへの転職支援に高い実績を持つ。2010 年、「日本ヘッドハンター大賞」初代MVP を受賞。2017 年、東京大学初の本格的なキャリアデザインの授業にてコースディレクターを務め、著書『未来をつくるキャリアの授業』(日本経済新聞出版社)は教科書に選定された。2025年秋冬学期、一橋大学にて「キャリアマネジメント」の授業を開講。

「好きなこと」を仕事に

仕事は、世の中に数え切れないほど存在しています。「仕事図鑑」のような書籍に載っているだけでも数百の職業があり、新たな仕事をつくることも可能です。このように無数の選択肢がありながら、わざわざ「好きではないもの」を仕事に選ぶのは、あまりにも勿体ないことです。

一橋生の多くは、卒業から約40年以上、人生の大半の時間をかけて働くことになります。「好きなこと」を仕事にできるか否かは、人生の豊かさに直結するでしょう。

選んだ仕事が「好きなこと」であれば、長時間でも楽しく取り組めます。没頭し続けられれば、人より得意にもなれます。皆さんも、部活や趣味、勉学などで体験しているのではないでしょうか。

その道で一流になれば、社会に与える価値も高まり、収入も高くなります。つまり、少し長いスパンで見れば、好きなことを仕事にしたほうが、精神的、経済的、社会的に得るものが大きくなるのです。これは、数多くのビジネスリーダーたちも異口同音に語るところです。

しかし、「そもそも自分が何を好きなのか分からない」という方も多いかもしれません。そこでぜひ試して頂きたい方法が「好き・嫌い分析」です。以下、その具体的な手順を紹介していきます。普段は意識していなかった自分の価値観や、自分に合う意外な仕事を発見できるでしょう。

①好きのエッセンスを掴む

例えば、自分が将棋を好きだとします。だからと言って「日本将棋連盟に勤めよう」と決めるのは早計です。このように、「服が好きだからアパレル企業で働く」「花が好きだから花屋で働く」と考えてしまう人は、決して少なくありません。

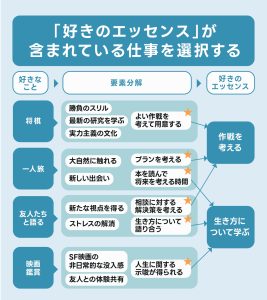

「好き・嫌い分析」では文字通り、まずは分析をします。将棋を好きな理由、魅力的なポイントを要素分解していくのです。

一口に将棋が好きだと言っても、理由は人それぞれです。作戦を立てて実行するのが楽しいのか、勝負のスリルが楽しいのか、頭がちぎれそうなほど考えるのが楽しいのか、最新の研究を学ぶのが楽しいのか……。愛棋家同士でも、将棋のどの要素が好きなのかは異なるでしょう。

さらに、一人旅、友人との語り合い、映画鑑賞、家庭教師のアルバイト、数学など、将棋以外の好きなことも同じ手順で要素分解をしていきます。

このように分析していくと、共通項が浮かび上がってきます。もし、「良い作戦を立てて実践すること」「旅のプランを練ること」「相談事への解

決策を考えること」「生徒の効果的な学習計画を考えること」という要素があがったのであれば、「作戦を練ること」が好きなのかもしれません。

さらには、「生き方について友人と語り合うこと」「旅先で本を読んで将来について考えること」「人生に関する示唆が得られる映画を見ること」といった要素があがったのであれば、「生き方について学ぶこと」が好きなのかもしれません。

このようにして、共通項となる要素から、自分にとって大切な「好きのエッセンス」を掴んでいきます。分析が終わる頃には、数個の「好きのエッセンス」が抽出されているでしょう。

「好きのエッセンス」を掴んだら、普段の生活の中で意識してみることも大切です。もし、違和感があれば修正するという作業を繰り返す中で、“腹落ち”できるものが掴めてくることでしょう。

②「やりたい仕事」を選ぶ

この「好きのエッセンス」が、仕事を選択する際や、目指す将来像を見つける際の軸となります。以下に、その活用メリットを紹介します。

(1)好きの純度が高い仕事を見つけられる

例えば、Aの仕事には、好きのエッセンスが1つ、Bの仕事には3つ含まれていた場合、Bを選ぶと良さそうだとわかります。

もし、好きのエッセンスが「困っている人を助けること」「子供たちを育てること」ならば、教育格差の解決に関わる仕事を選んでもよいかもしれません。または、教育問題に挑むNPOや会社の設立を、目指す将来像としてもよいでしょう。

このように好きのエッセンスを掛け合わせると、好きの純度が高いことを仕事に選んだり、目指す将来像に設定したりできるようになります。

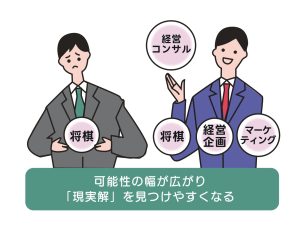

(2)「現実解」を見つけやすくなる

例えば、将棋が好きだけど、年齢や才能によりプロ棋士のキャリアを選べなかったとします。それでも、「良い作戦を立てること」が好きのエッセンスならば、コンサルタントや経営企画、マーケティングなどの選択肢も見えてきます。好きのエッセンスを軸に仕事を探すことで可能性が広がり、「現実解」を見つけやすくなるのです。

好きなものであっても、収入が低すぎたり、身体能力的に難しかったりなど、現実的ではない選択肢となっている場合もあるでしょう。しかし、好きのエッセンスを掴んでおけば、当初就きたいと思っていた仕事と同様の魅力を持つ「現実解」となりうる仕事を見つけやすくなるのです。

③嫌いのエッセンスを掴む

嫌いなことについても、同様に分析し「嫌いのエッセンス」を掴みます。「大量の暗記が嫌い」「上司にへつらった者勝ちの文化が嫌い」「大勢の前で話すのが嫌い」など、どうしても嫌いなことが皆さんにもあるでしょう。それが分かれば、避けるべき仕事や環境を判断できます。仮に、好きのエッセンスを満たす仕事だとしても、嫌いのエッセンスが含まれていれば避けるようにします。

仕事で強いストレスを受けないため、短期離職を避けるためにも、この観点は非常に大切です。よく知られている「3つの輪」の自己分析では、嫌いを避けるという観点が抜けてしまっています。しかし、心身ともに健全に働いていく上では、好きを掴むこと以上に重要と言えるでしょう。

このようにして掴んだ「好き・嫌いのエッセンス」をもとに、仕事を選んだり、目指す将来像を設定したりしていきます。自分でも想定していなかった将来像や仕事が見つかるかもしれません。

日記が自己分析に役立つ

好き・嫌い分析を行う上でお勧めしたいのは「日記(記録)」をつけることです。日々、何が楽しく、何が嫌いだったのか、何に憤りを覚え、どんな人を助けたいと思ったのかを記録することは、好き・嫌いを知る上で大変有効です。

1年ほど書きためた後で振り返ると、何を好きで、何を嫌いなのかがクリアになるでしょう。

自己分析は、日々少しずつゆっくりと行なうものです。就職活動の直前に急に考えはじめても、納得のいく答えはなかなか見つかりません。早い時期からキャリアに向き合い、ご自身の好き・嫌いや価値観を掴んで頂ければと思います。

◇

次回は2つめのステップ「『キャリア戦略』の設計」を解説していきます。ぜひお読みください。

関連リンク>>

コンコードエグゼクティブグループ|コーポレートサイト

コンコードが運営する就活サイト|CareerPod(キャリアポッド)

コンコードが運営するキャリア支援サイト|コンサル&ポストコンサル転職

『未来をつくるキャリアの授業』(日本経済新聞出版社)

『未来をつくるキャリアの授業』(日本経済新聞出版社)

日本ヘッドハンター大賞 初代MVPを受賞し、ビジネスリーダーのキャリア支援における第一人者である渡辺秀和(コンコード代表取締役社長)が、「人生を飛躍させるキャリア戦略」のつくり方を解説しました。「自身の志や情熱を通じて、社会を豊かにしたい」と願うすべての方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。本書は2017年、東京大学におけるキャリアデザインの授業の教科書に選定されています。

(株式会社コンコードエグゼクティブグループ寄稿記事)