1949年(昭和24年)、旧制東京商科大学は新制一橋大学へ移行。この出来事は、本学が商、経済、法学社会(のちに法・社会に分割)の3学部を備えた社会科学の総合大学へ発展した大きな転換点だった。この大事件を、本学はどのように迎えたのか。資料からその一部始終を読み解いていく。

学制改革のはじまり

1947(昭和22)年から進められた教育関連法令の制定により、いわゆる「学制改革」がスタートした。こうした一連の改革は、従来の国家服従的な大学のあり方を否定するのみならず、高等教育機関の再構成をも促すものでもあった。そのため、各大学・専門学校は、新制移行への対応を迫られることになった。

新制大学移行の当初構想

本学は、1947(昭和22)年1月、新制移行の基本構想を策定するべく、当時の上原専禄学長(※1)以下、大学幹部からされる立案委員会を設置。翌1948(昭和23)年初頭には「新制大学立案の趣意」が発表され、新制大学の骨子が具体的に示された。同文書では、本学が持つ歴史的背景を踏まえた上で、戦後の新しい社会において、社会科学の総合的研究が求められているとし、それを実現するため、学部、予科、専門部など、従来の大学機構が持つ人員・施設を総動員して、新たな社会科学の総合大学を建設すること、商、経済、法、社会の4学部を設置すること、社会学部では、社会科学の諸分野に基礎理論を与えるとともに、人文科学や文化科学の研究、そして、人文・社会科学に属する諸分野を相互関係的に研究することなどが構想された。

戦前の動向

本学の総合大学転換は、新制移行を機に具体化されたが、その萌芽は戦前にさかのぼる。

大学昇格直後に本学に入学し、のちに本学学長も務めた経済学者の中山伊知郎(※2)が当時を振り返り「その時分の商科大学の理念の中には、経済学を中心にして、もっと広い意味の社会科学、あるいは人文科学―社会科学というより、むしろ人文科学といった方がいいと思うんですが(中略)そういう方面に広げていこうとする意図が非常にはっきりしておったと思う」と述べている。このことから、早い段階で職業教育中心の大学から、人文・社会科学に領域を拡大していこうとする機運が高まっていることがわかる。本学で長く教鞭をとり、本学の大学昇格運動に強い影響を与えた経済学者の福田徳三(※3)は、その代表的な人物だった。福田はしばしば高等商業学校以来の本学の体質に批判を加えており、「ベルリン宣言(※4)を書いたのは私だが、あの中には(中略)我々は一橋がウニフェルシタス・リテラルム即ち総合大学たらん事を期すといふ事(中略)が示してある」と述べ、大学昇格以前の段階から、福田らが総合大学への転換を構想していたことがうかがえる。

一橋vs文部省~予算を確保せよ~

かくして、学内では新制移行のプランが具体化していったが、そこに立ちはだかったのが文部省(現在の文部科学省)だ。文部省は、本学が初めて総合大学転換の案を出した1947(昭和22)年8月の段階で、予算の問題から定員の若干増は認めつつも、予科及び専門部を分離廃止し、学部中心の単科大学として維持する方針を示し、事実上本学案を退けた。文部省は1948(昭和23)年4月にも改めて同様の方針を示した。それに加え、東京外事専門学校(現在の東京外国語大学)を吸収して外国語学部を設置すべきとの意向も示された。外国語学部設置は同年5月に東京外専側から単独移行の方針が示されたことで沙汰止みとなったが、肝心の総合大学化については交渉が長引いた。結局、当初本学側が要望していた予算50%増は認められなかったが、15%の予算増が認められ、その範囲で新制移行のプランを再検討するよう要請された。

3学部制をとる

本学は1948年(昭和24)年6月7日に開いた人事委員会及び連合教授会で、総合大学化の具体案を再審議。議論の焦点は、学部構成に絞られた。人事委員会では、山口茂教授(※5)が商・経、法・社の2学部4学科制を唱えたのに対し、井藤半弥教授(※6)が商、経済、法律・社会の3学部4学科制を主張。続く連合教授会でも「商、経学部一緒にするのは時代に逆行する」として、同様の意見を述べた。一方、中山伊知郎教授は商、経済、法律の3学部を設置して社会学部の問題を後日に残す案を提案。中山は「これが学校の伝統に最も忠実なるべし」と述べ、大平善梧教授(※7)などがこれに同調した。しかし、「全一橋を考えるときは実績上も、理論上も、4学部案は妥当。それが困難なるときは3学部4学科案が適当なるべし」と述べた杉本栄一教授(※8)や、「社会という名称がどこかに出た方がよろし。3学部案、但し実際上の運営につきては特に考慮を要す」と述べた上田辰之助教授(※9)など、3学部案を支持しつつも社会学部の理念を反映させたいという意見は多く、最終的に法・社会の両分野を包括して新学部「法学社会学部」を設置することを盛り込んだ3学部4学科制を決め、文部省もこれを承認した。従来の人員、施設も、極力維持することとなった。

その後も細部についてはぎりぎりまで検討が進められ、1949(昭和24)年5月、ついに東京商科大学は一橋大学として生まれ変わり、3学部4学科を備えた社会科学の総合大学としての第一歩を踏み出したのである。

その後

1951(昭和26)年、法学社会学部は分割され、悲願だった商、経済、法、社会の4学部制が実現することとなった。

また、夜間学部として商、経済学部に第2学部を設置することも検討された。一旦は文部省の承認を得たものの、最終的には頓挫することになった。

その後、しばらく新学部開設は行われなかったが、2023(令和5)年、ソーシャル・データサイエンス学部が新設され、従来の4学部と合わせて5学部が並立することとなった。時代の変化に合わせ、変貌を遂げてきた一橋大学は、これからも時代の最先端を歩み続けていくだろう。

(参考資料)

一橋大学学制史資料 第9巻

一橋大学百二十年史

(いずれも一橋大学学園史刊行委員会刊)

〈語注〉

※1:上原専禄(うえはら・せんろく)。1899~1975。中世ヨーロッパ史を専門としたほか、終戦直後に本学学長、社会学部長を歴任し、本学の新制移行に重要な役割を果たした。

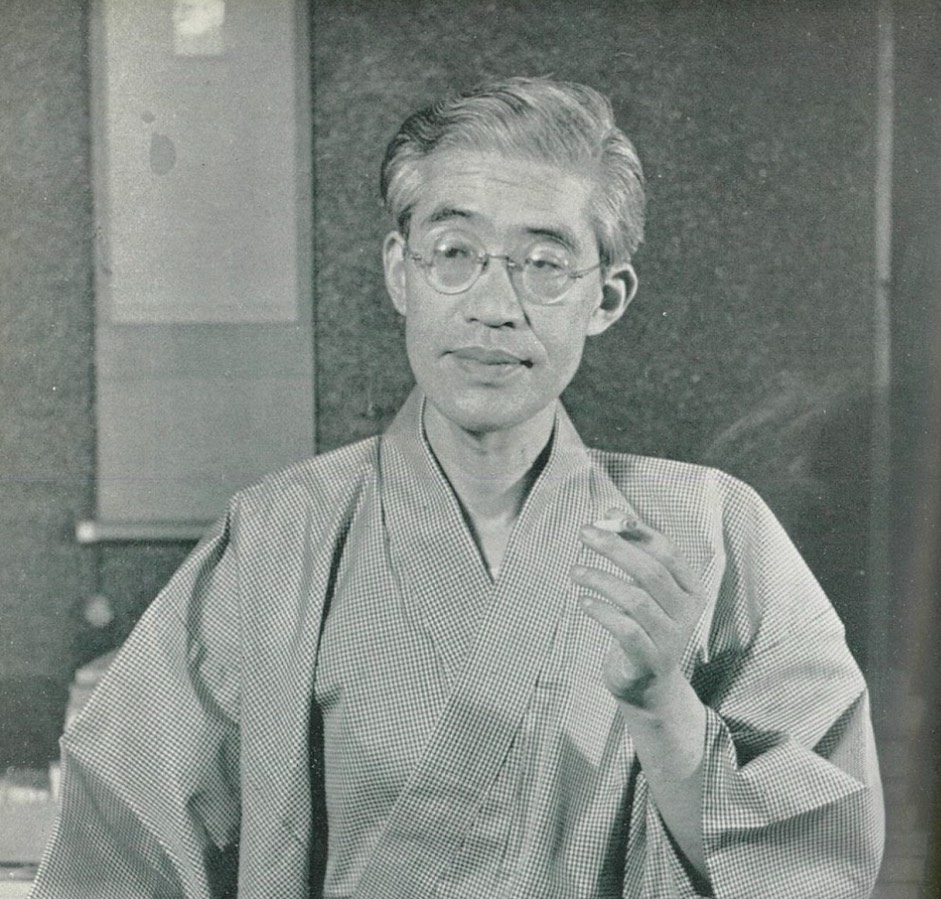

※2:中山伊知郎(なかやま・いちろう)。1898~1980。本学名誉教授。日本への近代経済学導入に貢献した。また、新制移行時には学長を務めた。

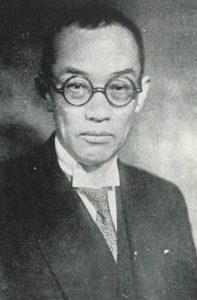

※3:福田徳三(ふくだ・とくぞう)。1874~1930。経済学者。本学教授として多くの後進を育てたほか、大正デモクラシー期には、民本主義思想の啓蒙に努めた。

※4:ベルリン宣言。1901(明治34)年に発表された文書。正式名称は「商科大学設立ノ必要」。福田徳三など、当時ヨーロッパ留学中だった本学(当時は高等商業学校)卒業生8名によって起草され、商業大学設立の必要性を強く訴えた。のちに展開される本学の大学昇格運動に大きな影響を与えた。

※5:山口茂(やまぐち・しげる)。1893~1974。本学名誉教授。本学で金融論を講じたほか、本学商学部長も務めた。

※6:井藤半弥(いとう・はんや)。1894~1974。本学名誉教授。本学で財政学を講じる傍ら、本学経済学部長、学長を歴任。

※7:大平善梧(おおひら・ぜんご)。1905~1989。本学名誉教授。国際法を専門とし、本学法学部長も務めた。本学を定年退官後は青山学院大学に転じ、学長、名誉教授を歴任した。

※8:杉本栄一(すぎもと・えいいち)1901~52。経済学者。日本における計量経済学の導入に尽力。

※9:上田辰之助(うえだ・たつのすけ)1892~1956。本学名誉教授。経済学史を講じたほか、本学経済学部長も務めた。